我国开展南极活动、参与南极事务已有三十多年,但迄今尚未出台规范南极活动的立法,这与我极地大国地位极不相称。加快南极活动立法,是有序开展南极活动,依法维护我国在南极的安全和利益的客观需要;是有效参与南极国际治理,提升国家软实力的必然选择;也是恰当履行南极条约义务,树立负责任大国形象的迫切要求。为此建议:将《南极活动法》列入全国人大2017年立法规划,回应立法的紧迫性;以保护南极环境、规范南极活动为切入点,突出立法的针对性;以促进科考和环保为核心构建制度体系,体现立法的科学性;以南极条约体系的演进方向为参照,把握立法的前瞻性。

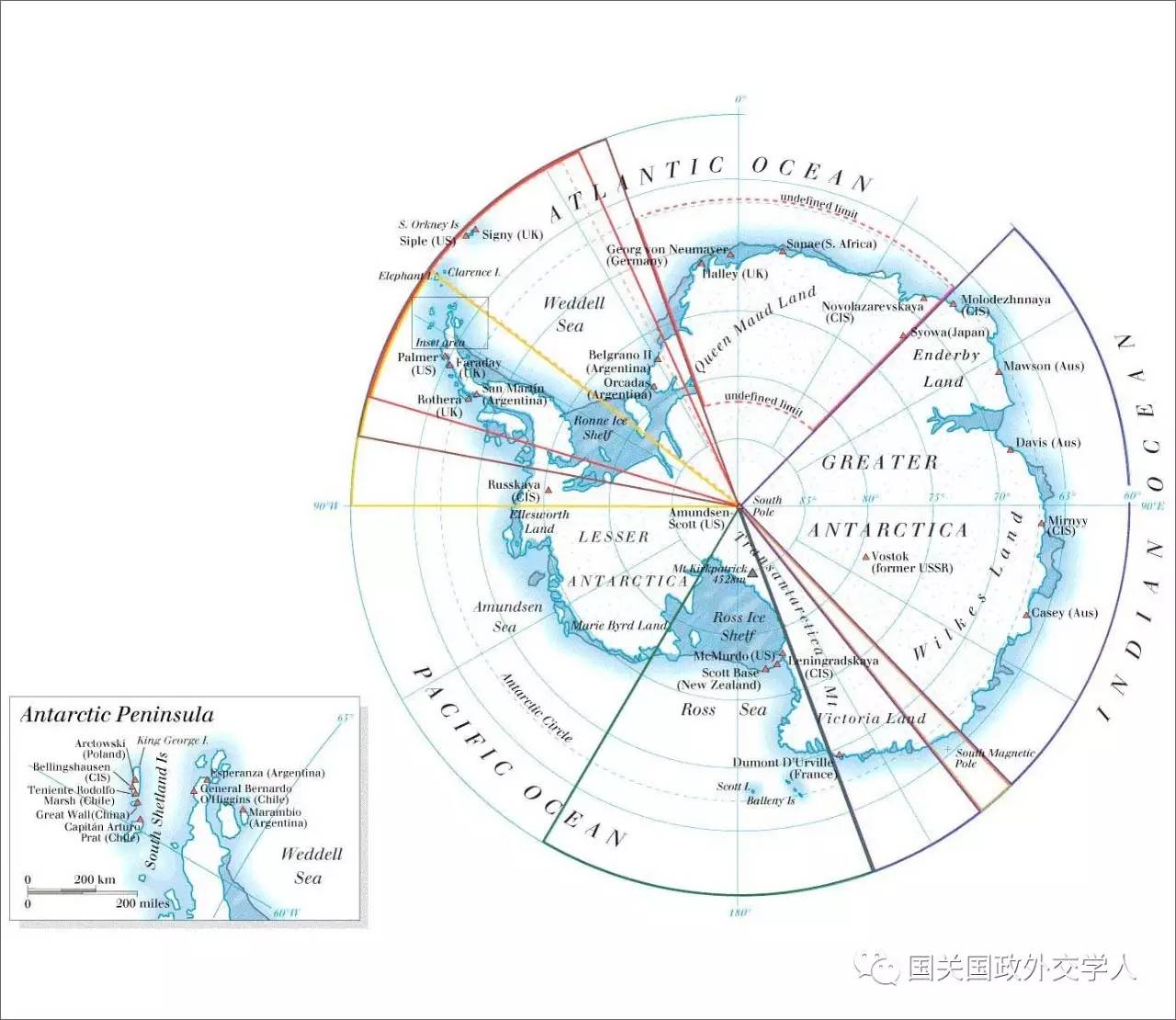

南极具有重要的战略价值。其大陆总面积1400万平方公里,周边的南大洋面积广阔,约3000多万平方公里,且贯通太平洋、印度洋和大西洋,战略位置极其重要。南极地区在全球大气和海洋循环中发挥着枢纽作用,拥有丰富而独特的科研和自然资源禀赋。南极条约体系在冻结领土主张和非军事化的基础上倡导国际合作、科学研究和环境保护,建立了南极区域的国际治理机制。

我国于1983年加入《南极条约》1985年成为南极条约协商国,开展南极活动并参与南极事务已有三十多年。近年来,随着我国综合国力的提高,我国在南极的活动日益频繁,活动方式日趋多样化。值得一提的是:我国南极科学考察取得了一大批重要科研成果,并建立了系统的船、站、飞机等后勤支撑网络;我国渔业船队从2009年开始参与南极磷虾的开发利用,现捕捞量仅次于挪威;“雪龙号”极地考察船成功参与对俄国“绍卡利斯基院士”号等的国际营救,蜚声世界;我国国民赴南极半岛区域旅游人数逐年增加,年均达2000人以上,居全球第三位;我国已参与南极极端环境下海洋生物基因资源的研究和获取等尖端领域科研竞赛。

自十八大提出“建设海洋强国”战略以来,极地在国家战略中的地位显著上升。习总书记多次指出我国应“认识南极、保护南极、利用南极”,积极参与外空、网络、极地等战略新疆域的国际治理,进一步规划和推进南极战略发展。但令人遗憾的是,我国关于南极活动的管理仍停留在“文件”层面,这与我极地大国的地位极不相称,既不利于维护我在南极的权益也不利于提高我在南极国际治理中的制度性话语权。因此,加快制定南极活动立法,填补我国在这一区域立法的空缺,依法保护和利用南极,已成为摆在我们面前的一项重要而紧迫的任务。

第一,它是有序开展南极活动,依法维护我国在南极的安全和利益的客观需要。随着我国在南极的活动日益增加,我国在南极的利益也不断拓展和深化。南极事务已关系我国国家安全和海洋事业发展,客观上需要科学立法,提供制度保障。加快推进南极活动立法有利于规范我国公民、法人或其他组织在南极的活动,明确相关活动参与者的权利、义务和责任,促进各方主体在南极事务上通力协作,建立和完善相关体制机制和制度,维护我国在南极的利益。

第二,它是有效参与南极国际治理,提升国家软实力的必然选择。南极条约体系在全球治理体系中占有独特地位。随着全球气候变化及其影响凸显,科学技术手段的不断进步,以及国际竞争与合作的日益深化,南极条约体系各部分间的联系日趋紧密,相关国际治理机制日益复杂。我国要有效参与南极国际治理必需有国内立法体系的坚实支撑。特别是第40届南极条约协商会议将于2017年在北京召开,这是我国约30年才轮到一次的主场外交机会。一旦国内南极立法取得突破,就会大大提升我国在南极国际治理中的制度性话语权。加快推进南极活动立法有利于促进我国有效开展南极事务的国际合作,促进南极的科学研究、环境保护、合理利用等各要素各环节的良性互动,增强我国在南极治理及规则制定方面的软实力,实现国家权益最大化。

第三,它是恰当履行南极条约义务,树立负责任大国形象的迫切要求。《南极条约》及其《环保议定书》将整个南极设定为一个自然保护区,要求各成员国通过国内立法等形式履行其规定的国际义务。截至目前,在29个南极条约协商国中,已有26国出台了相关立法,只有我国与波兰、印度尚未制定。因此,一些国家借此质疑我开展南极活动的动机,鼓吹南极版的“威胁论”。值得注意的是,《环保议定书》附件六所确立的南极地区环境损害责任制度,规定只有当事国具有相关国内法或措施而履行其相关责任时,才能免除对一般活动者造成南极环境损失的国家责任。据悉,英、澳、新西兰等12个协商国已完成对该附件的国内批准程序,俄、美、日、韩、法等国已做好相关准备。国际形势迅速演变,迫切需要我国果断应对。加快推进南极活动立法,既有利于我国恰当履行南极条约义务,也有利于减少国际舆论压力,彰显我负责任大国的良好形象。

第一,将南极活动立法列入全国人大2017年立法规划,回应立法的紧迫性。为了落实建设海洋强国战略,促进我国南极事业健康发展,建议将《中华人民共和国南极活动法》列入全国人大2017年立法规划,以法律的形式规范我在南极的各项活动维护我国在南极的安全与利益为“认识南极、保护南极、利用南极”提供法律指引和法律保障。考虑到我国首次主办的第40届南极条约协商会议召开在即,建议有关部门加快南极立法的论证起草进程,力争早日出台,使我南极事业尽早步入有法可依的阶段,同时向国际社会彰显法治中国的制度自信。

第二,以保护南极环境、规范南极活动为切入点,突出立法的针对性。鉴于南极地区的特殊国际法律地位,建议我国南极立法在尊重南极条约体系及其国际治理制度的前提下,以保护南极环境、规范南极活动为切入点,以属人管辖为主要原则,着重规范我国公民、法人或者其他组织在南极开展科学研究、资源利用、旅游探险和环境保护等活动以及管理,促进我在南极的各项活动有序开展,确保国家对国民在南极活动的有效监督。

第三,以促进科学研究和环境保护为核心构建制度体系,体现立法的科学性。由于南极的特殊自然环境,科学研究和环境保护一直是南极国际规则制定中的基础议题。因此,建议我国南极立法以促进科考和环保为核心构建一套南极活动法律制度,包含科学考察与保障制度、环境保护与管理制度、生物资源养护与利用制度、海空搜救与安全制度、监督检查制度、司法管辖制度、国际视察制度等,在坚持和平探索和利用南极、维护人类共同利益等原则基础上,形成一套具有中国特色的南极法律规则体系,以维护我在南极的权益,同时体现我国作为一个新兴大国对加强南极事务国际合作、保护南极环境、促进南极资源可持续利用的责任担当。

第四,以南极条约体系的演进方向为参照,把握立法的前瞻性。由于有关南极立法是一项涉及国际公域的立法,各国在南极管理中面临的问题存在共通性,因而我国南极活动立法应遵循法治发展规律,不仅应总结我国多年履行南极条约及极地事务管理的实践经验,而且应借鉴国外立法的成熟样本及有益经验,注重与国际通行规则接轨,尤其是,应把握南极条约体系的演进方向,吸纳相关国际规则的合理要素,特别是前述《环保议定书》附件六关于国家责任制度的规定。考虑到国际社会对气候变化、海洋生物资源养护等复杂议题的讨论正在不断深入,有关南极的国际治理规则正处于重大变化的前夜,我国推进南极活动立法应把握前瞻性,为相关制度的未来发展预留适度空间。